ディスレクシア(読み書き困難)の人たちはEDGE(エッジが効いている 、先端)をもっています。

同時に対応を間違えるとEDGE(崖っぷち)に追いやられてしまいます。本人、保護者、支援者、教育関係者、そして社会のミカタ(見方)を変えミカタ(味方)を増やすために 、社会の啓発、本人・保護者のエンパワーメン ト、支援者の人材育成、そして繋がるネットワークに力を入れています。

TOPICS

- 2024年5月10日

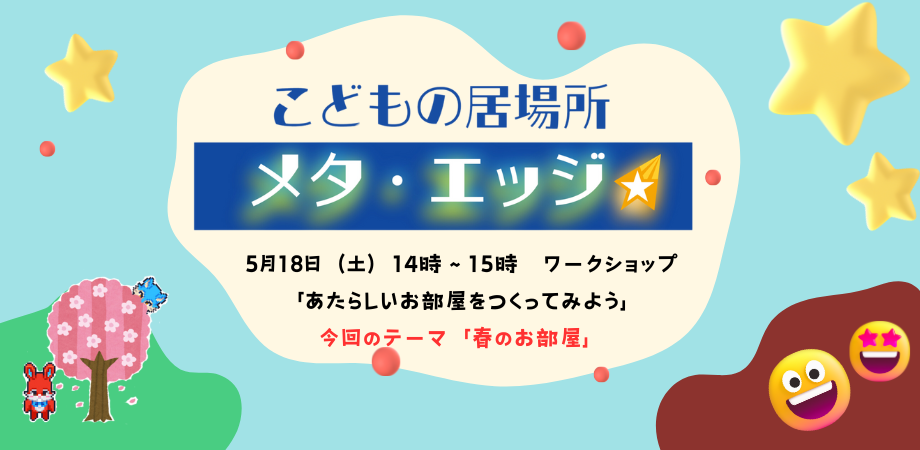

- こどもの居場所メタ・エッジ 5月のイベントご案内

- 2024年4月10日

- こどもの居場所メタ・エッジ 新ホームページオープンと4月のイベントご案内

- 2024年4月10日

- 【読み書き困難指導・支援講座】第7期 開講!

各事業からのお知らせ

- 2024年5月11日

- 港区の教育委員会課長と面談しました

- 2024年5月10日

- こどもの居場所メタ・エッジ 5月のイベントご案内

- 2024年5月10日

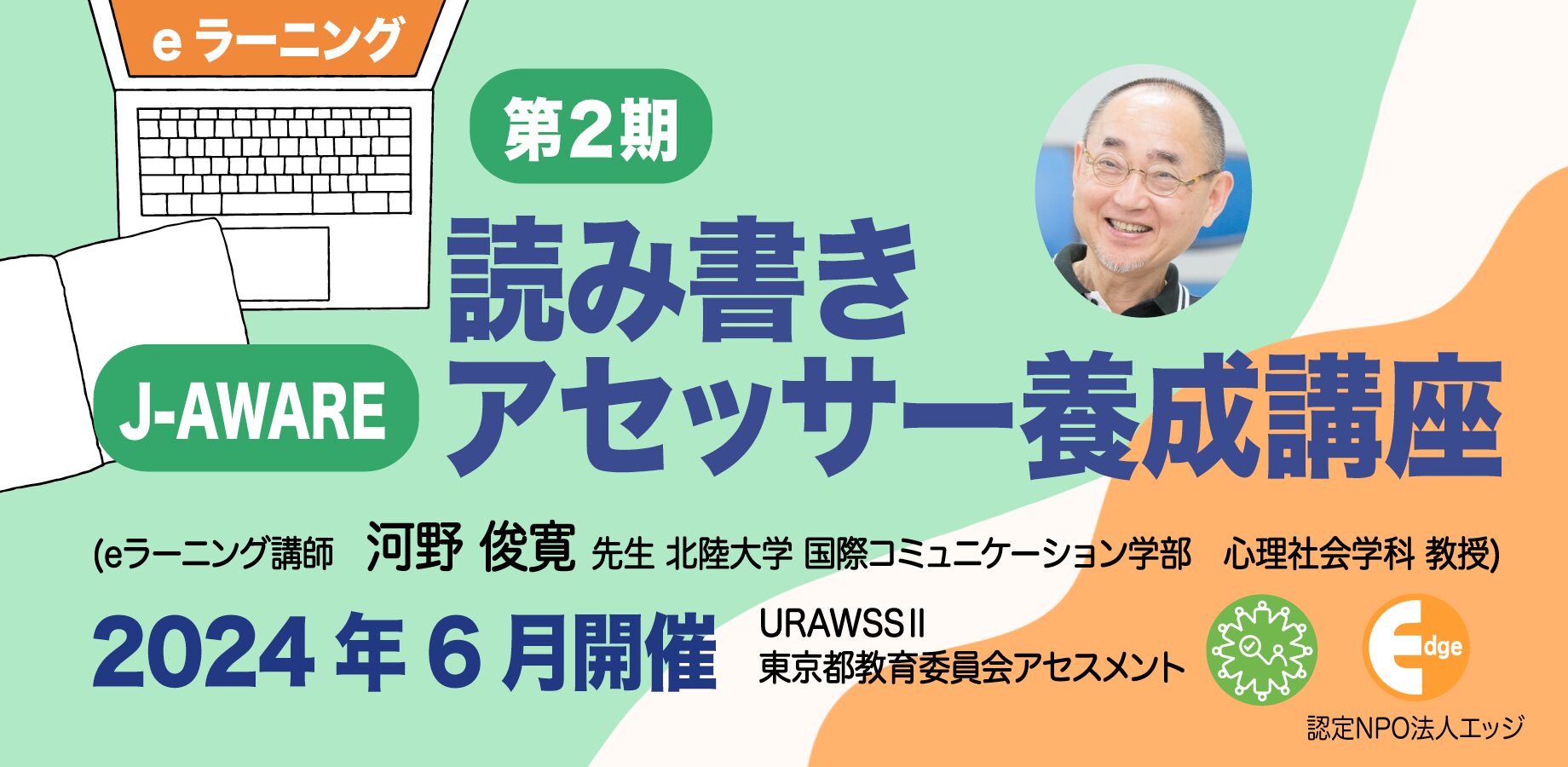

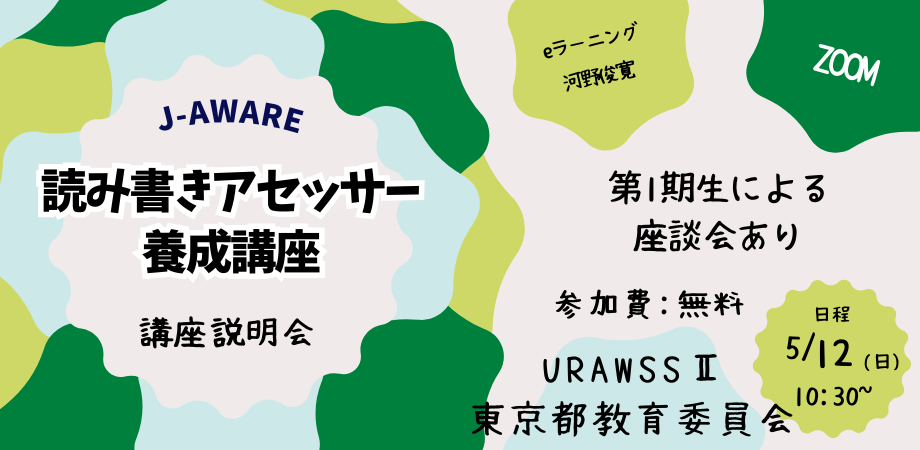

- 読み書きアセッサー養成講座(J-AWARE)6月開講-受付中